1992年7月~8月

ストック・カンリ峰(Mt.Stok Kangri:6153m)登頂

レー~マナリロード踏査

このたびは、皆様の物心・両面にわたる絶大な御支援をいただき、インドヒマラヤ・ストックカンリ峰(6153m)の登頂に成功することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。ヒマラヤから学んだことは数多くありますが、ここにその一端を報告させていただき、御礼にかえさせていただきたいと存じます。有り難うございました。

| 隊長 | 日向野克己 | |

| 隊 員 一 同 |

ニューデリーよりヒマラヤの山並みを空から眺めつつレーに着いた。ここは我々の登山基地となった所である。食糧の調達をし、高山病対策として標高3500mのこの地に滞在し高度順化をした。そして、ストックヘと向かった。

満天の星空を眺めたストックでの夜が明けてキャラバンが始まった。ストック川沿いの道を遡って行く。牧童がシューシューというかけ声をかけて追う牛・羊の群れに抜きつ抜かれつ、すれ違ったりしながら歩く。まるで恐竜の背中のような奇妙な岩山の谷間を通り、峠を越え、広がった川床を歩き、目指すストックカンリ峰を望みながらモンカルモを経て、標高4800mのラルツにBCを設営した。

|

BCからストックカンリ峰は見えない。貨幣石の出土する峠まで登ると間近に迫って見える。あそこを登るのかという意欲が急に湧いてくる。峠付近の石は極めて脆く簡単に割れてしまう。最初のC1予定地である氷河湖付近の偵察と峠へのびている稜線を登りストックカンリ峰の登攀ルートを偵察する班に分れて行動した。 |

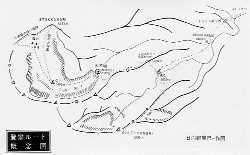

| ストックカンリ登山ルート概念図(26KByte)へ | |

8月1日5400m地点、氷河上のプラトーにC1が建設された。ここは予定地点よりも標高で200m高い場所である。前日の偵察で、登頂ルートがこの地点から一望でき登頂時間も短縮できること、予定地点の谷底のような氷河湖よリも開放的であることなどにより、C1を上部にあげることを決定したのである。

C1から見上げるルートは中央の雪面を上り左の尾根に取り付いて、そのまま頂上までぬけるものと、中央の雪壁を頂上にあがるものとが考えられた。いずれのルートとも間題はなく、前者を選び後者を緊急の下降路とした。

|

8月2日ヘッドランプの明かリでC1を出発、5790m地点の尾根に出る前に太陽が顔を出して来た。快調に高度を稼ぎ尾根に出ると、風がやや強く、冷たい。雪と岩のミックスルートを登リつめ、午前8時12分に頂上に第一次隊が達した。翌8月3日も快晴で第二次隊が360度の展望を楽しんだ。8月5日に第三次隊がガスの中を登頂し、8月7日第四次隊がアタックし、BCにはいったもの全員が登頂を成し遂げ、登山活動は終了した。 |

| 山頂に憩う(27KByte)へ | |

無事登山行動を終え、次の目的である踏査のために“雲上の道”を専用バスで行く。軍用道路が一般に開放された道である。標高5000mを越す高所ということもあるし、いつ谷底に落ちるかしれないといった危険をはらんだ道を行くのである。タンラン・ラを越え、セントラル・ラホールの山群の景観、ムルキラ・KR山群の雄姿、ヒマラヤ杉のマナリ、そして、道路沿いの町や村、そこでの人々との束の間のふれあいと思い出のつきない道を通りながらデリーへ到着したのである。

|

|

|

|