1997年7月〜8月

チャウチャウカンニルダ峰(Mt.Chau Chau Kang Nilda:6303m)登頂

3年越しの登山部顧問10人の夢が実った。インドヒマラヤ6303mチャウチャウカンニルダ峰全員登頂。空に浮かぶ三角錐の山。確かに、べ一スキャンプから見る月明りに照らされた雪稜は、空に浮かぶもう一つの月のようであった。

スピティは、ごく最近まで外国人の立ち入りが厳しく制限されていた。現在はインドといっても、そこに住む人達の顔は我々と同じモンゴル系である。チベット仏教が生活の中に生きている。物質文明・消費至上主義に毒されていない、こんな魅力的な地域に、群馬県高校教職員インドヒマラヤ登山隊は、足を踏み入れ、鋭い三角錐の雪稜を持つ山頂に全員で立つことができた。多くの隊員でフィックスを張り、これを伝わりながら山頂に向かった。チームワークを象徴するようなロープであった。

群馬県高校教職員の海外登山の伝統に支えられた第4回目の海外遠征であったが、県内高校登山部顧問、事務局、各隊員の職場、各隊員の友人の方々と、本当に多くの皆様に応援して頂きながら、登山活動を進められたことに、心より感謝申し上げる次第である。

隊長高橋守男・隊員一同

7月28日マナリを出発、ロータン峠を越え、チョータダラで一泊、クンザン峠を越え、カザに入った。ロータン峠では期待を裏切られ、行きも帰りも霧の中だった。

7月28日マナリを出発、ロータン峠を越え、チョータダラで一泊、クンザン峠を越え、カザに入った。ロータン峠では期待を裏切られ、行きも帰りも霧の中だった。

今年は雨が多かったのか道路が大分荒れていて、バスを降りて歩く場面も幾度かあった。クンザン峠を越える頃から高度障害が出始め、食欲不振や倦怠感を訴える者もいた。カザの街はそれほど大きな街ではなかったが、石を積みトタンで屋根を葺いた新しい建物が目についた。

人間はジープで、荷物はトラクターでランジャの村まで行き、その先は、ゾモやドンキーで隊荷を運んだ。

人間はジープで、荷物はトラクターでランジャの村まで行き、その先は、ゾモやドンキーで隊荷を運んだ。

我々は、ランジャの人々が放牧している草原を、村まで引かれた水路に沿って、6時間かけてBCに着いた。

BCに入る日も天候はあまり良くなかった。ランジャの村から美しく見えるはずのチャウチャウカンニルダ峰は雲に遮られて全く姿が見えなかった。それでも隊員たちの気持ちはこの山への思いで弾んでいた。

BCに入って二日目の朝、BC開きの儀式を行った。コック長ダワ・ラマの祈りの後、全員で天に向かって米を撤き、登山の安全を祈願した。

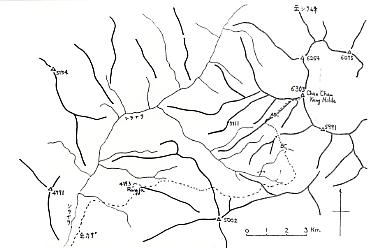

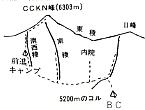

8月3日までのルート偵察・試登を経て、四つのルートが候補に上げられたが、検討の結果、南西稜から西稜を経て山頂に至るルートを採ることに決定した。

8月3日までのルート偵察・試登を経て、四つのルートが候補に上げられたが、検討の結果、南西稜から西稜を経て山頂に至るルートを採ることに決定した。

BCから南西稜末端までは緩やかな登りのガレ場が続き、南西稜の末端近くでやや急になる。少し登った所にテント五張分ほどの平地があった。この辺りが南西稜の取りつきになるが、岩が脆い。5350mくらいの所だ。

前進キャンプはもう少し上げておきたいので、さらに進む。5600m付近に岩棚状の適地を見つけ、テント三張(内一張はインド人スタッフ用)を設営し、前進キャンプにした。

上部のルート工作は、5800m辺りからフィックス50m3本と5900mあたリから50m3本をフィックスした(前日6日)。

上部のルート工作は、5800m辺りからフィックス50m3本と5900mあたリから50m3本をフィックスした(前日6日)。

今日7日は、第1次アタック。6人で、まずは、昨日のフィックスの終了点までユマーリング。ここから、さらに50mを13本フィックスすると、山頂であった。途中硬い氷に支点を取るのには苦労させられた。クレバスは、フィックスを張り終えれば危険のない程度である。

15:30「三角錐の空に浮かぶ月」の山頂に立ち、360度のパノラマを楽しむ。BCとの交信は言葉につまるものがあった。

全員頂上に立つことができ、BCでのんびりとした日を二日ほど過ごす。8月12日に、予定を変更して下山することを決めたが、その日は雨で、馬方が途中で引き返えしてしまい、結局下山は13日になった。

14日はスピティ地域を一日かけて巡った。ピンバレーやタボまで足を伸ばし、秘境スピティの一端に触れてきた。豪雨のためにシムラ方面に行く道路が塞がれてしまったということで、予定を変え、デリーまで往路を帰った。8月20日、全員、元気な顔で日本に帰ることができた。

|

|

|

|